商品情報

この商品を買った人が興味のある商品

商品説明

内容紹介

放蕩を重ねても、帳尻の合った遊び方をするのが大阪の“ぼんち”。古い暖簾を誇る足袋問屋の一人息子喜久治は「ぼんぼんになったらあかん、ぼんちになりや。男に騙されても女に騙されてはあかん」という死際の父の言葉を金科玉条として生きようと決意する。喜久治の人生修業を中心に、彼を巡る五人の女達、船場商家の厳しい家族制度、特殊な風習を執拗なまでの情熱をこめて描く長編。

商品レビュー(18件)

- 総合評価

3.89

3.89

楽天Koboのレビュー

まだレビューがありません。 レビューを書く

ブクログのレビュー(18件)

- 投稿日:2024年05月24日

「ぼんち」(山崎豊子)を読んだ。

これは凄いな。 船場ってのはもう独自の世界だったんだろうな。 非大阪人には理解し得ない大阪人だけの独特の響きを持った場所なのか。 『封建的な一種の特権階級』(本文より)というわけだ。

もし私が同じ立場に生を受けたとして、いやぁとってもこんな甲斐性は無いだろうと思う。 気が小さいんで絶対に「ぼんち」には成れんわ。

《大阪船場、かつてそこには独自の生態を頑なに守り続けた驚愕の種族が存在していた》

なーんてね。

終わり方も見事でした。

あー面白かった! - 投稿日:2023年09月23日

面白かった~!

大正から昭和初期の大阪の老舗足袋屋の跡取り息子、喜久治が主人公である。フィクションではあるが、著者の山崎豊子氏は膨大なリサーチをしており、当時の大阪の商人の暮らしぶり、遊び方や価値観、しきたりなどが良く分かった。想像以上にスケールが大きかった。

喜久治が生まれた家は、女系3代の立派な商家で、世代ごとに娘が婿をもらいながらビジネスを育ててきた。女たちは実際には商売をしないが、裏で家を仕切っており、祖母と母が実質支配者である。大金持ちの家に生まれた息子は、10代の頃から派手に女遊びを始める。20代になると一度結婚をして息子を設けるが、嫁は出産後すぐに祖母と母に追い出される。息子は商売に精を出しつつ4人の妾を抱え、それぞれの華やかな生活をサポートし続ける。一方、昔ながらのしきたりに窮屈さも感じ始める。やがて戦争が始まり、家族は派手な暮らしを見直さざるを得なくなる。

当時の艶福家の遊び方はスゴイ。芸者遊びはどれほどお金がかかることか。妾達も、本妻になれないことは最初から承知の上で養ってもらっている。感心したのは、喜久治がちゃんと妾達の面倒を最後まで見続けるということと、彼がビジネスマンとして商品の企画から営業まで有能であるということだ。

大阪弁で繰り広げられる商い。女性の地位。なかなか面白い船場の世界をのぞかせてもらった。 - 投稿日:2023年05月23日

1ページ目から映像が浮かびます。

映画を丁寧に読んでいる感じ。

しかし、どの国のいつの時代や!と言いたいくらい異次元。

-

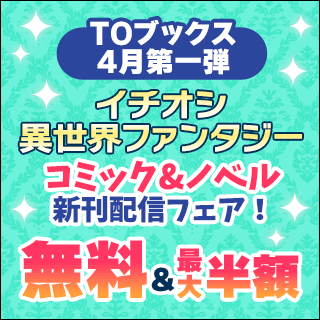

期間限定!イチオシのキャンペーン

電子書籍のお得なキャンペーンを期間限定で開催中。お見逃しなく!

ランキング:小説・エッセイ

※1時間ごとに更新

-

1

-

片田舎のおっさん、剣聖になる 9 ~た…

片田舎のおっさん、剣聖になる 9 ~た…

佐賀崎しげる

1,430円(税込)

-

2

-

わたしの幸せな結婚 九

わたしの幸せな結婚 九

顎木 あくみ

726円(税込)

-

3

-

片田舎のおっさん、剣聖になる 8 ~た…

片田舎のおっさん、剣聖になる 8 ~た…

佐賀崎しげる

1,430円(税込)

-

4

-

片田舎のおっさん、剣聖になる 5 ~た…

片田舎のおっさん、剣聖になる 5 ~た…

佐賀崎しげる

1,430円(税込)

-

5

-

片田舎のおっさん、剣聖になる 2 ~た…

片田舎のおっさん、剣聖になる 2 ~た…

佐賀崎しげる

1,430円(税込)

電子書籍版

電子書籍版